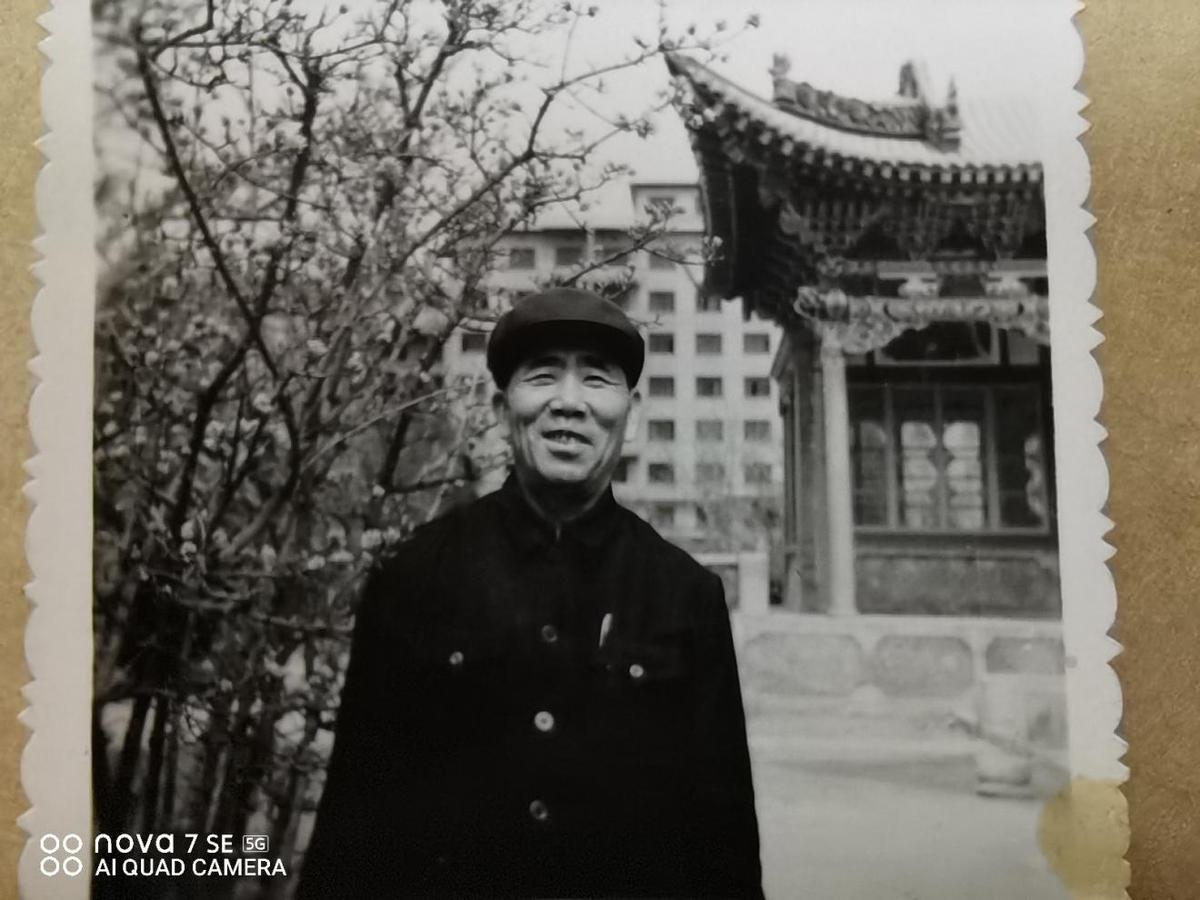

从黄土高原上“双膝为桌”的求学少年,到培育出大批法治人才的“功勋教授”,一位百岁学者的世纪守望,见证了西北政法大学法学教育的发展之路。他,就是学校法学理论学科奠基人之一——马朱炎教授。他以坚定的理想与不懈的坚守,将自己的生命轨迹深深嵌入西法大的发展年轮,用70余载教坛坚守,书写了一段与中国法学教育同频共振的世纪篇章。

与马朱炎老师的相识,始于一场饶有意味的对话。“你来认认,这个字是什么?”他提笔在纸上一挥而就,一个结构繁复的“灋”字跃然纸上。我尚在沉吟之间,马老师已娓娓道出其深意:“这是‘法’字的古体。灋,刑也。平之如水,从水;廌,所以触不直者去之,从去,是个会意字。”就这样,围绕一个“灋”字,马朱炎将他与西法大绵长而深切的故事从容展开。

从延安走来:黄土坡上播下法治信仰的种子

时间回溯到1949年1月,寒风裹着黄土掠过陕西蒲城的田野。23岁的马朱炎怀揣着“追求真理、渴望光明”的理想,在中共地下党的指引下,悄悄避开封锁线,徒步三天三夜奔向延安大学韩城分校。彼时的课堂,没有窗明几净的教室——打麦场当操场,空地作课堂,膝盖垫着书本就是“课桌”,树枝在地上写写画画便是“板书”。

“延大的日子苦,但心里亮堂!”晚年回忆起这段岁月,马朱炎总说那是“终身受益的一课”。他不仅将“为人民服务”的红色基因深深融入教育事业,转化为扎根中国大地的法学教育方法论,更在艰苦环境中磨砺出“求真务实”的学术品格。“那时候就想着,将来要做些实在事,让更多人懂法、守法,让法治的种子在这片土地上发芽。”

重建学科:在“百废待兴”中搭起法学教育骨架

1949年6月,刚走出延大校门的马朱炎,转身站上了西北人民革命大学的讲台,完成了从“求知者”到“育人者”的蜕变。此后数十年,他的命运始终与西北法学教育的起伏紧密相连。

1979 年,西北政法学院(现西北政法大学)恢复招生,法学教育迎来“破冰”时刻,却也面临“无教材、无师资、无体系”的困境。时任法学基础理论教研室负责人的马朱炎,主动扛起重建学科的重担。白天,他带着年轻教师跑图书馆、查资料,在堆满旧书的办公室里梳理学科框架;夜晚,台灯下的他一笔一画撰写讲义,常常忙到后半夜。

马朱炎不负众望,主持重建法学基础理论教研室,编著了《法学基础理论》《马克思恩格斯法律思想述要》等多部教材、讲义,为中国特色社会主义学科体系、教材体系的构建和发展起到了奠基作用。

1984年,一则喜讯传遍校园:西北政法学院获批法学理论专业硕士点,成为全国较早培养法理学高层次人才的院校之一。这一里程碑式的突破,与马朱炎及所有老教师的共同努力密不可分。法学理论专业硕士点的成功申报,标志着学校的学科建设实现了从“积蓄力量”到“获得认可”,再到“自主赋能”的历史性跨越,为西北政法大学实现可持续的“学术造血”奠定了坚实基础。自此,一支扎根西部的学术生力军开始集结,学术薪火自此燎原。

桃李满天下:把“法治火种”传给一代代年轻人

作为学校首批硕士生导师,马朱炎认为法学教育不是空中楼阁,必须扎根中国大地、坚持正确政治方向,与中国特色社会主义法治实践紧密结合。“做学问不能‘照着讲’,而要‘接着讲’。”马朱炎常说,“要鼓励学生突破既定理论框架,从中国法治实践中提炼新观点、新概括,推动法学教育的创新与传承。”

时至今日,他依旧可以清楚地回忆起课堂上发生的趣事,甚至不需反应地叫出许多学生的名字。哪个学生上课时因为不同的观点和自己争论、哪个学生为了省钱买书四天都没有吃饭、哪个学生毕业后又到了哪个单位工作……多年前的件件往事都记在心里。

在马朱炎的悉心培养下,贺小荣、刘作翔、葛洪义、陈金钊、贺海仁、德全英、朱继萍等一批法学理论素养高、法律实践能力强的法学人才脱颖而出,为全面依法治国贡献了西北力量。

经过多年深耕,6名“影响中国法治进程的百位法学家”、3名“全国杰出青年法学家”、24名“全国模范法官”从西法大校园走出。对此马朱炎很是欣慰,他说:“看到同学们青出于蓝而胜于蓝,在各自岗位上做出卓越贡献,我感到无比骄傲。希望后辈永远保持理论联系实际的马克思主义学风,多到基层去、到司法一线去,了解中国的国情、社情、民情,参与地方法治建设实践,将学术研究与社会服务紧密结合。”

作为马朱炎的弟子及后来的同事,朱继萍教授像马老师一样,注重培养学生的思辨能力和实践精神。她鼓励同学们走出教室,深入基层、投身一线,将所学知识运用到实际工作中。“马老师常说,教育不仅要传授知识,更要培养学生的法治信仰和社会责任感。这一理念一直指导着我的教学实践。”朱继萍在访谈中表示。在她眼中,马朱炎老师不仅是自己学术上的引路人,更是人生道路上的灯塔,“他严谨的治学态度、深厚的学术造诣,还有对法学教育始终如一的热忱,值得我终身学习。”

世纪守望:百岁初心照亮法治教育前路

2018年,西北政法大学喜迎本科教育60周年,庆典现场掌声如潮。马朱炎与其他六位教授缓步登台,接过“功勋教授” 荣誉证书。这沉甸甸的证书,是对他们深耕学术、伏案著述的肯定,更是对他们甘当人梯、培育法治人才的礼赞,为后辈学人树起了鲜活的榜样。

如今,马朱炎的书架上井然有序地摆放着他当年主持编纂的教材、悉心批改过的学生论文,以及弟子们陆续寄来的最新著作。尽管年事已高,他依然坚持每日两小时的专注阅读,无论是《环球时报》上的时政要闻,还是学术期刊中的理论新探,这数十年如一日的“功课”,早已内化为一种刻在骨子里的习惯。

西法大校长范九利高度赞誉马朱炎教授严谨的治学态度和深厚的育人情怀,“希望全体教育工作者以马老为楷模,大力弘扬教育家精神,坚守立德树人初心,深化法学教育创新,推动学科融合发展,努力培养更多忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的高素质专业人才。”

在马朱炎百岁寿辰之际,亲友与弟子从四面八方赶来,为这位世纪老人送上真挚祝福。这不仅是对他百年人生的礼赞,更是对其教育生涯的崇高致敬。正如学校党委书记赵万东所言:作为学校第一位百岁学者,马老就是西法大的“活校史”,更是我们的精神灯塔。马朱炎身上“听党指挥、忠诚不渝”的政治品格,“潜心学术、甘为人梯”的师者风范,“严谨治学、勇于创新”的学术担当,正是老一辈教育工作者留给后辈最宝贵的财富。

栀子花年复一年地开满校园,芬芳如初。马朱炎教授的身影与教诲,已深深刻入校园的年轮。书桌前的那盏灯,虽静默无言,却是无数教育者信仰的缩影——以生命之火,点燃法治中国建设的璀璨星河。

(中国日报陕西记者站 秦峰|张佼)

【中国日报网】西法大百岁学者马朱炎:七秩教坛守初心,一生点亮法治星 https://shx.chinadaily.com.cn/a/202510/16/WS68f0d53aa310c4deea5ecb6d.html